halothane

麻酔薬(Anesthetics)

A.全身麻酔薬(General anesthetics)

全身麻酔薬は中枢神経系に働き、以下の4つの作用を引き起こす。

(1) 意識喪失、(2)筋弛緩、(3)鎮痛、(4)自律神経反射の消失

全身麻酔薬は吸入麻酔薬と静脈麻酔薬に分類されるが、現在最もよく用いられる全身麻酔薬は静脈麻酔薬の

propofolである。propofolは意識喪失効果のみで、筋弛緩と鎮痛効果はほとんど得られない。したがって、

短時間作用型の静脈麻酔薬、筋弛緩薬、麻薬性鎮痛薬であるpropofol、rocuronium、fentanil(またはremifentanil)を

使用するバランス麻酔(balanced anesthesia)が、現在の主流である。吸入麻酔を用いない全身麻酔を全静脈麻酔

(TIVA:total intravenous anaesthesia)と呼び、propofolの出現後、急速に広まった。

麻酔前投薬は、全身麻酔の導入、維持を円滑にし、手術の時の有害反射を予防する目的で麻酔をかける前に

投与する。 ①鎮静や不安の除去に 鎮静薬を、②疼痛閾値の上昇に鎮痛薬を、③気道分泌の抑制に抗コリン

薬を、④迷走神経反射の抑制に 抗コリン薬を、⑤胃酸分泌の抑制 H2ブロッカーを用いる。

1、吸入麻酔薬(Inhalation

agents)

肺から吸収・排泄が速く、麻酔の深度調節が容易であるが、装置が必要である。

1842年アメリカのLongがエーテルを初めて首の腫瘍摘出に使用。

1844年とWellsが笑気を抜歯に使用。1846年Mortonがエーテルを抜歯に利用。

1847年イギリスのSimpsonはクロロホルムを無痛分娩に使用。

1956年 Halothaneが新しい吸入麻酔薬として登場した。

望ましい吸入麻酔薬の条件として、①室温で容易に気化する、 ②麻酔作用が強力で低濃度で使用できる、

③安全域が広い 、④血液溶解度が低く、導入・覚醒が速やかである、 ⑤生体内代謝率が低い、

⑥麻酔作用が可逆的で残存効果がない、⑦適度な筋弛緩作用を有する、⑧有害な自律神経反射を抑制する、

⑨気管支刺激症状がなく、気管支拡張作用を有する、⑩呼吸抑制、循環抑制作用が少ない 、

⑪不整脈誘発作用が少ない 、⑫臓器毒性が少ない、などが挙げられる。

2、吸入麻酔薬の強さ

麻酔薬の強さは、最小肺胞濃度(minimum alveolar

concentration、MAC)により定量的に示される。

MACは、皮膚侵害刺激に対する反応が、投与された患者の50%に見られなくなる場合の

吸入麻酔薬の肺胞濃度である。MACが小さいほど吸入麻酔薬の作用が強い。

3、血液への溶解度

血液/ガス分配係数(blood/gas

partition

coefficient)は、平衡状態に達した吸入麻酔薬の濃度に対する

血液中の吸入麻酔薬の濃度の比であり、吸入麻酔薬の導入と麻酔からの回復の指標となる。

例えば、血液/ガス分配係数が小さいnitrous

oxideは、吸入麻酔薬の導入と麻酔からの回復が速い。

1)Ether

Etherは、引火性であり、導入と覚醒に時間がかかり、現在では用いられないが、Guedelの麻酔深度の

記載は有用である。

|

Ether麻酔の深度 |

状態 |

|

第I期(痛覚消失期) |

意識は不完全ながら保たれる。酩酊様状態、痛覚は弱くなる。 |

|

第II期(興奮状態) |

意識はなくなる。高位中枢からの抑制が除かれるので、興奮状態となる。 |

|

第III期(外科的手術期) |

延髄の呼吸・循環中枢を除き、全般的に抑制される。 |

|

第1相 |

筋肉の弛緩、眼振、呼吸は確保 |

|

第2相 |

筋肉の弛緩、眼球の固定、手術によい時期である。 |

|

第3相 |

著しく筋肉の弛緩、瞳孔散大 |

|

第4相 |

呼吸が弱くなる、血圧が低下 |

|

第IV期 |

延髄の麻痺、あらゆる反射の消失 |

3)halothane

halothaneは、引火性のない揮発性麻酔薬である。麻酔作用はかなり強い。

鎮痛、筋弛緩作用は弱いので、笑気や筋弛緩薬を併用する。

呼吸中枢の抑制作用があるので、呼吸管理が必要である。

気管支拡張作用があるので、喘息や肺気腫にも使用可能である。

心筋抑制作用と血管拡張作用があるので、血圧の低下をきたしやすい。

心筋伝導系のアドレナリン感受性を高めるので、不整脈を起こしやすい。

子宮筋の弛緩作用があり、弛緩性出血をおこす場合がある。

ときには、肝機能障害や悪性高体温症を引き起こすことがある。

肝障害のため、現在では用いられなくなった。

halothane

4)isoflurane

心筋抑制がほとんどない。体内で代謝されないので肝障害が少ない。

halothaneより導入、覚醒が速い。脳血流の増加作用あり。

用量依存性の呼吸抑制作用あり。不整脈が少ない。気管支刺激作用あり。

isoflurane

5)sevoflurane

我が国で最も多く使用されている。導入と覚醒が速い。用量依存性の呼吸抑制作用あり。

強い鎮痛作用ある。CO2吸着剤のソーダライムやバラライムにより分解され、腎毒性のある

compound Aが生じる。

6)desflurane

2011年から使用可能となった、本邦で最も新しい吸入麻酔薬。気道刺激性が強く、全身麻酔の

維持にのみ使用。沸点が22.8度と他の揮発性吸入麻酔薬と比較して低い。手術室の室温が

desfluraneの沸点以上になる可能性があるため、加熱装置の附属する気化器が必要となる。

血液/ガス分配係数は0.45と小さく、覚醒が速やかである。

MACは6.6と揮発性麻酔薬の中では最も高く、医療経済的観点からは欠点といえる。

4、吸入麻酔薬の性質まとめ

|

|

MAC |

血液/ガス分配係数 |

沸点 |

麻酔作用 |

鎮痛作用 |

筋弛緩作用 |

導入・覚醒 |

代謝 |

|

halothane |

0.75 |

2.54 |

50.2 |

+++ |

+ |

+ |

fast |

20 |

| isoflurane | 1.15 | 1.4 | 48.5 | +++ | ++ | +++ | fast | 0.17 |

|

sevoflurane |

1.8 |

0.65 |

58.5 | +++ | ++ | +++ | very fast | 3 |

|

desflurane |

6.6 |

0.45 |

22.8 | +++ | ++ | +++ | very fast | 0.02 |

|

ether |

1.9 |

15 |

35 |

+++ |

+++ |

++++ |

slow |

- |

|

nitrous oxide |

105 |

0.47 |

- |

+ |

++ |

- |

very fast |

0 |

B.静脈麻酔薬 (intravenous anesthetics)

静脈麻酔薬は、脳に達すると20秒ほどで無意識になり、興奮期が出にくい。

再分布より、脳内濃度は減少し、効果がなくなる。

1、barbiturate静脈麻酔薬

超短時間作用のthiopentalやthiamylalが用いられる。呼吸抑制と循環抑制がある。

副交感神経刺激作用とヒスタミン遊離作用がある。

2、ketamine

phencyclidine誘導体である。意識消失や鎮痛作用の他に、活発な大脳辺縁系の覚醒波を示すので、

解離性麻酔薬(dissociative

anesthetics)と呼ばれる。体表面の強い鎮痛作用を示す。

脊髄後角からの上位中枢に至る痛覚伝達を抑える。2007年より麻薬指定となる。

3、propofol

他の麻酔薬と構造が全く異なる。thiopentalに匹敵する速さで麻酔効果が得られる。呼吸抑制作用がある。

肝障害作用はない。麻酔の維持導入に用いられている。GABA-A受容体に働くと考えられている。

禁忌:小児(集中治療における人口呼吸中の鎮静)、妊産婦。

propofol

4、fentanyl

fentanylは麻薬性鎮痛薬で、選択的μ-オピオイド受容体アゴニストとして作用する。

全静脈麻酔(TIVA)として用いられている。

remifentanilは、作用発現までの時間が短く(約1分)、かつ消失も早く(5~10分)、

超短時間作用型鎮痛薬である。こちらもTIVAに用いられるが、術後疼痛が得られないのが、

fentanylとの違いである。

5、neuroleptanalgesia

(NLA)

鎮痛薬(fentanyl)と鎮静薬(droperidol)の併用で、意識の存在下で、周囲に無関心となり、

手術可能な無痛状態をもたらす。心臓への直接作用はないが、fentanylは呼吸抑制作用がある。

変法として、diazepamとpentazocinも用いられる。

C.麻酔薬の作用機序

1、Meyer-Overtonのリポイド説(1900)

麻酔薬の作用強度は、その薬物のオリーブ油への溶解度に比例する。

この説は、多くの矛盾点も存在する。

2、膜蛋白説

麻酔薬が膜蛋白質の受容体やイオンチャネルに働く。最近はこの説が有力である。

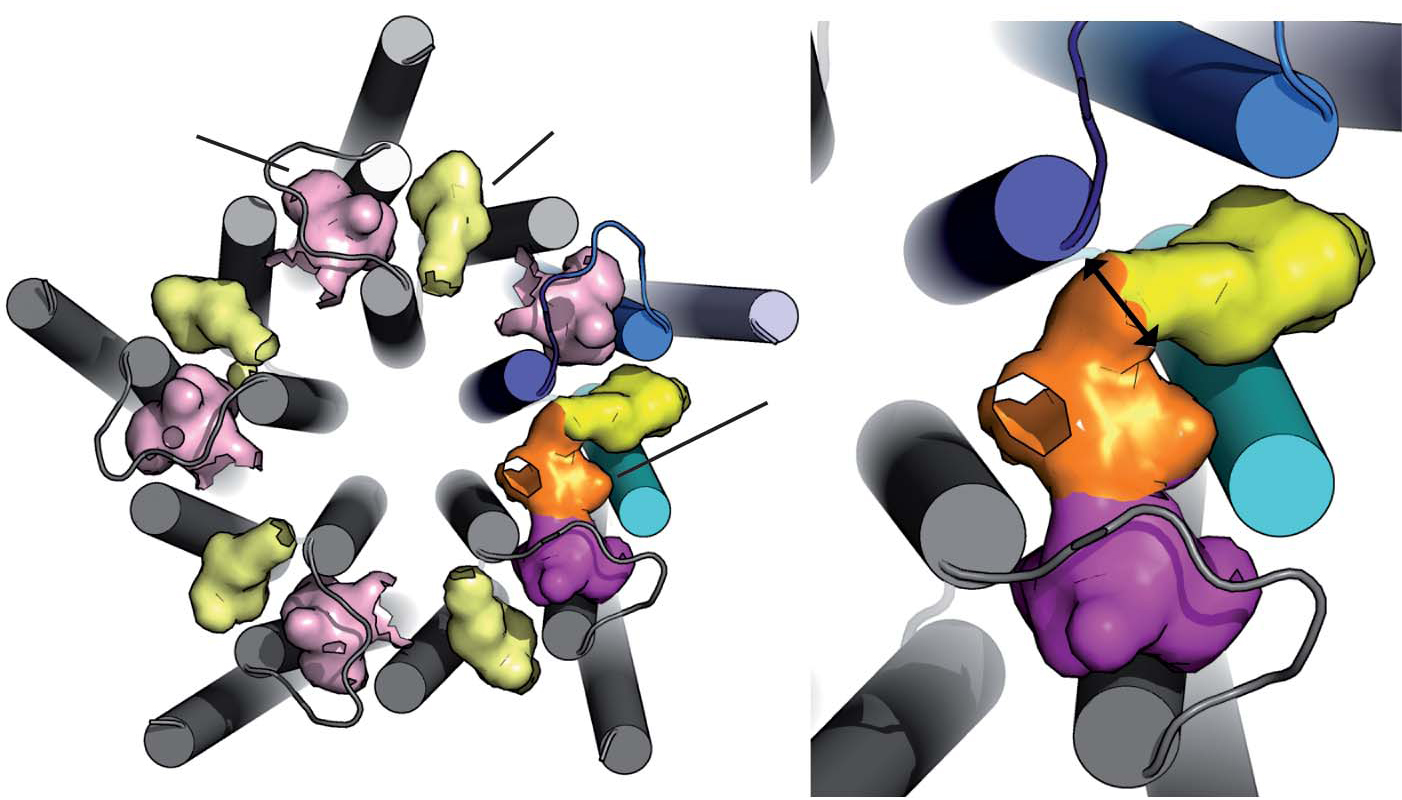

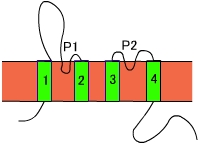

1) GABA-A受容体あるいはNicotinic Ach受容体に働き、チャネルの特性を変化させる

|

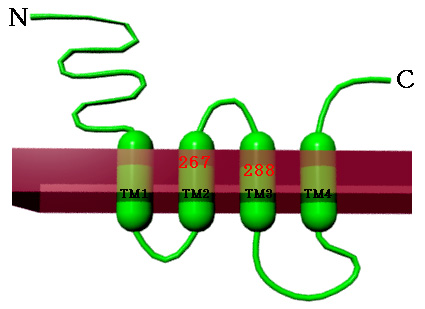

左図:GABA-A受容体は、5つのサブユニット(5量体)からなり、それぞれのサブユニットは4膜貫通ドメイン(TM)からできている。Enfluraneに感受性のあるアミノ酸(赤色数字)267番のアミノ酸がTM2に、288番のアミノ酸はTM3にある。(Nature, 389, 385, 1997) |

|

このK+チャネルのαサブユニットは、4つのドメインから形成されている。各ドメイン(図)は、4つのセグメントから形成され、2つのP領域(イオンフィルターとして働く)を持っている。 |