Drugs of Abuse

精神依存:薬物を摂取したいという強い欲求であり、止めることができない状態をいう。

身体依存:薬物を中断したときに引き起こされる精神的および身体的な症状で、退薬症候群という。

すべての依存性薬物は精神依存を生じるが、 身体依存を示すのはそのうちの一部である。

1、薬物依存の型とその特徴および代表薬

|

依存の型 |

中枢作用 |

精神依存 |

身体依存 |

耐性 |

代表薬物 |

|

モルヒネ型 |

抑制 |

+++ |

+++ |

+++ |

morphine, heroin, |

|

ベンゾジアゼピン・ |

抑制 |

++ |

+++ |

++ |

barbiturates, alcohol, |

|

アンフェタミン型 |

興奮 |

+++ |

0 |

+++ |

amphetamine, methamphetamine |

|

コカイン型 |

興奮 |

+++ |

0 |

0 |

cocaine |

|

大麻型 |

抑制 |

+ |

(+) |

(+) |

cannabinoids |

|

幻覚薬型 |

興奮 |

+ |

0 |

++ |

LSD-25, mescarine, psilocin |

|

有機溶媒型 |

抑制 |

+ |

(+) |

(+) |

toluene |

2、薬物による精神依存の強さ

|

薬物 |

最高レバー押し回数 |

|

カフェイン |

100 |

|

ニコチン |

800〜1600 |

|

アルコール |

3200〜6400 |

|

アンフェタミン |

3200〜6400 |

|

コカイン |

6400〜12800 |

|

モルヒネ |

1600〜6400 |

|

モルヒネ(身体依存) |

12800〜25600 |

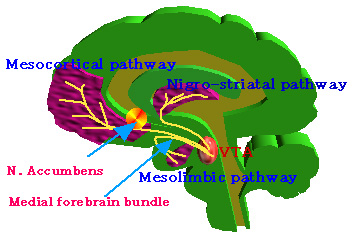

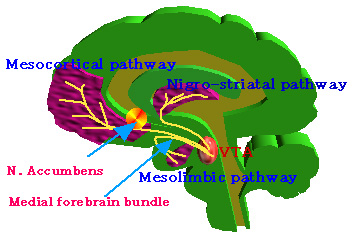

3、薬物依存に関与する神経回路

|

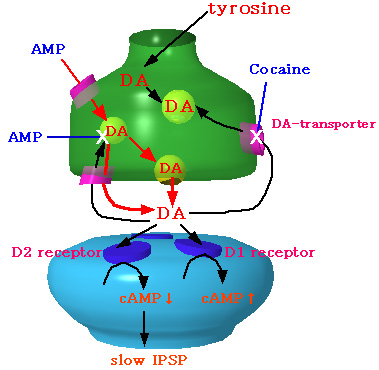

薬物依存に関与する神経回路は、中脳のVTA(ventral tegmental area)のDAニューロンであり、medial forebrain bundleを経て、大脳辺縁系(特にNucleus Accumbens)から前頭葉に至る神経路である。 |

|

中脳辺縁系における依存性薬物の作用点 |

|

薬理作用おおよび毒性 |

解説 |

|

中枢作用 |

少量で大脳皮質の興奮、覚醒レベルの亢進、疲労感や眠気の減少、多弁躁状態、集中力や判断力の低下、食欲の低下。 |

|

末梢作用 |

血圧上昇、心拍数上昇、気管支拡張。 |

|

環境による毒性変化 |

環境温度:体温が上昇すると毒性が増す。 |

|

群居毒性:1匹のLD50=100mg/Kg以上が、多数では1/6になる。 |

|

|

耐性と依存 |

速やかに耐性が生じ、中毒者は、快感(フラッシュ、恍惚感、性的絶頂感)を求める。2時間おきに3-6日間、薬物を反復投与する。その間、覚醒、興奮状態が続く(薬物の血中濃度が低下すると悲惨な耐えられない欝状態になるので、強迫的な自己投与を行う)。 この間ほとんど飲まず食わずで、消耗、錯乱となる。そして3-4日間昏睡状態になる。目覚めると再投与を開始する。 |

|

興奮薬精神病 |

アンフェタミンやコカイ反復乱用により、妄想型統合失調症に類似した精神病がでる。 幻聴、関係妄想、被害妄想、幻覚(ムシが皮膚の下に潜りこんだという妄想が出る)。薬物を中断しても一回投与で、再燃(フラッシュバック)しやすい。 |

|

Amphetamineとcocaineの作用点 |

|

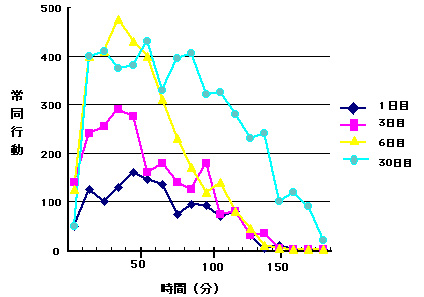

マウスにMethamphetamine(2mg/Kg)を、1日目、3日目、6日目に腹腔内投与していくと、かぎまわり運動や回転運動などの常同運動が次第に増加してくる。以降投薬を中断してから、30日目に同量のmethamphetamineを投与すると、6日目に得られた運動量に匹敵する常同運動が出現する。この現象をフラッシュバックを呼ぶ。これらの行動変化は、ヒトの場合の興奮薬精神病の症状に相当すると言われている。 |

|

薬理作用と依存性 |

解説 |

|

中枢神経抑制作用 |

大脳→延髄→脊髄の順で抑制する。痛覚抑制→情動安定化、多幸感→外的刺激への反応低下→呼吸中枢麻痺→死亡。 |

|

末梢作用 |

Oddi括約筋の収縮、消化管の緊張亢進(便秘が生じる)。 |

|

耐性と依存 |

耐性依存形成では、初期量の100倍以上でも平気になる。 |

|

退薬症候 |

24-48時間で極期になる。初期には振戦、不安、不眠、発汗、鼻汁、流涙。やがて、悪寒発熱、血圧上昇、振戦、立毛、嘔吐、下痢、筋肉痛、七転八倒して苦しむ。78時間頃から次第に緩和する。7-10日で一応おさまるが、不眠、脱力感、焦燥感、筋肉痛は、数週間残る |

|

薬理作用および依存 |

解説 |

|

消毒作用 |

70%で菌蛋白を変性させるが、それ以上では菌体への浸透が悪くなる。 |

|

吸収と代謝 |

血中濃度、0.05%で症状が出始め、0.25%で中毒症状、0.5%で致死となる。空腹時では20%が胃から吸収されるが、小腸の方がよく吸収する。Vd=6.5−7.0L。90%が肝臓で代謝されるが、血中濃度に関係なく一定量が代謝される(zero-oder kinetics)。大人では7-10g/時間で代謝される。benzodiazepinesはethanolの作用を強める。ADH分泌抑制による利尿作用がある。 |

|

酩酊 |

大脳皮質機能を抑制する。呼吸抑制。 |

|

長期飲酒 |

アルコール性痴呆。ヴェルニッケ・コルサコフ症候群。脂肪肝、肝硬変。 |

|

アルコール依存症 |

精神依存:陶酔感、多幸感、現実から逃避、不安や苦痛の回避のため飲酒を制御できない。 |

| 酒量抑制薬 | Disulfiram, Cyanamide:aldehyde dehydrogenase(ALDH)の阻害薬で、飲酒によりacetaldehydeが増え、悪心、嘔吐、心悸亢進、頭痛、血圧低下などの不快な症状が出る。 Acamprosate:中枢神経系におけるNMDA受容体の阻害作用とGABA-A受容体刺激作用があり、アルコールの離脱症状を緩和し、アルコールを欲しない状態にする。精神療法との組み合わせで、約半年で47%の人が断酒に成功。 |

|

退薬症候 (身体依存) |

飲酒後数時間で、悪心、脱力、不安、発汗、飲酒への強い欲求。 |

|

東洋人の50%がALDH 2型を欠く。 |

|

薬理作用 |

解説 |

|

中枢作用 |

夢幻的な快楽や肉体的・精神的な充足感がでる。他人への親近感を抱かせ、欲情の制約がなくなる。知覚(聴覚、触覚、味覚)過敏になり、わずかな音にも反応性を示し、想像力が強くなり、幻覚、幻視や幻聴を引き起こす。感受性が強くなり、情緒不安定になる。グッドトリップ:最初から楽しい気分になり、自然に笑いがあふれる。バッドトリップ:悲観的になり、精神的なパニックをおこし、錯乱状態となる時間や場所の観念が極度に変わる。精神依存がある。多発性硬化症モデル動物での振戦や痙攣を抑える。 |

|

末梢作用 |

血圧降下作用、体温降下作用、鎮痛作用、生殖機能抑制、食欲増進作用 |

|

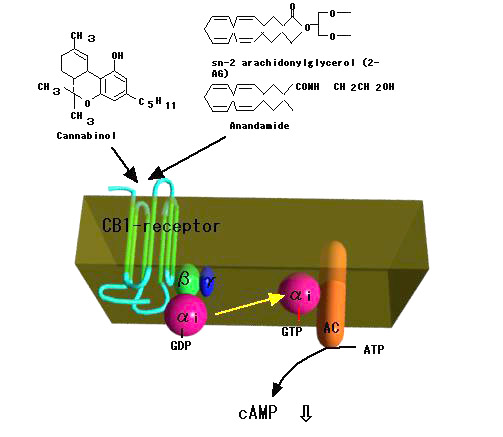

Cannabinoidsの活性物質は、tetrahydrocannabinol(THL)である。中枢性受容体CB1と末梢性受容体CB2を介して薬理作用が発現する。内因性cannabinoidsとして、anandamideと2-AGおよびnoladin etherが単離されている。鎮痛、食欲、腸管運動、体温、血圧、生殖などの調節に関係している。 |

|

幻覚・妄想を引き起こす薬物は、固有の受容体と細胞内情報伝達物質を経由し、幻覚・妄想を生じる。短期症状は、蛋白質のリン酸化を介すると考えられる。しかし、依存や耐性の獲得には、遺伝子発現の変化が必要であるが、詳細は今後の研究を待たねばならない。 |

6、話題

ショウジョウバエがアルコール耐性を獲得することはよく知られている。耐性の獲得には、octopamineが

必要であることが報告されている。p-element挿入法で、エタノール耐性獲得に必要なhangover遺伝子を

見出した。hangover遺伝子は、U1-like zinc-fingerドメインを持ち、RNA結合活性を持つ。hangover欠損ハエは、

エタノール耐性を獲得せず、また酸化ストレスにも弱く、両者にcross-toleranceのあるとこが分かった。

hangoverによるストレス経路は、octopamineとは別経路で、耐性獲得に関与していることを明らかにした。

(H.Scholz et al, Nature, 436, 845, 2005)

ロンドンのKing's Collegeらのグループは、酒飲者(約2万2千人)と非飲酒者(約4千700人)について多くの

遺伝子のSNPを調べて、酒好きの遺伝子がautism susceptibility candidate 2(AUTS2)遺伝子と関連している

ことを見出した。AUTS2が人の前頭前野に特異的に発現しており、自発的に飲酒するマウスの脳にも多く

発現していた。また、ショウジョウバエの類似遺伝子の発現を抑制するとアルコールへの感受性が低下した。

これらの発見は、酒飲み行動を分子レベルで理解するのに役立つ可能性がある。

(G.Schumann et al, PNAS, 108, 7119, 2011)