Cholinergic Drugs

1、Cholinergic

Synapse

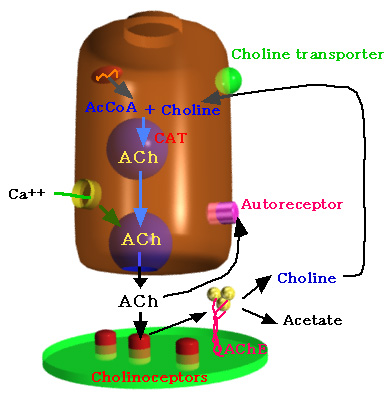

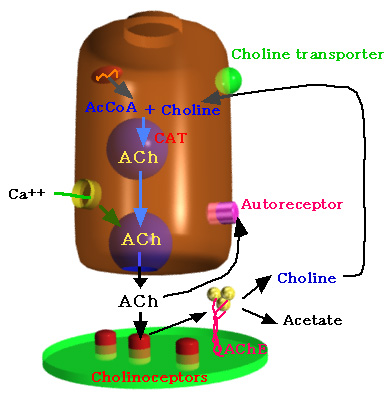

| Acetylcholine(ACh)は、cholineとAcetylCoAから、Choline

acetyltransferase(CAT)により合成され、transporterによりvesicleに取り込まれる。刺激が終末に到達すると電位依存性Caチャネルが開き、Caイオンが流入する。Caイオンがvesicleに結合し、vesicleはシナプス前膜に融合し、Achが放出される。AChは後シナプス膜のムスカリン性あるいはニコチン性受容体と結合し、情報を伝える。 一方、AChはシナプス前膜にあるautoreceptor(M2-receptor)に結合し、AChの遊離や合成を抑制する。不用となったAchは、 cholinesterase(AChE)により急速に分解される。 |

2、アセチルコリン受容体と薬理作用

|

受容体 |

組織 |

作用 |

セカンドメッセンジャー |

|

M1 |

胃 |

胃酸分泌亢進 ? |

IP3, DAG |

|

M2 |

心臓 |

収縮力と心拍数の減少 |

cAMP産生阻害、 |

|

平滑筋、血管 |

収縮 |

|

|

|

神経系 |

autoreceptor |

|

|

|

M3 |

唾液腺 |

分泌亢進 |

PLCβ活性化 |

|

平滑筋 |

収縮 |

|

|

|

血管上皮細胞 |

血管拡張 |

NO産生 |

|

|

NM |

神経筋接合部 |

筋収縮 |

Naチャネル |

|

NN |

神経節、副腎 |

神経伝達 |

Naチャネル |

3、副交感神経に働く薬

1)コリン作動薬およびムスカリン受容体遮断薬

|

agonists |

antagonists (antimuscarinic drugs) |

|

ムスカリ受容体とニコチン |

|

|

ムスカリン受容体にのみ |

AChは、flexible

moleculeで、赤矢印で示すところで回転するために、

ムスカリンとニコチ受容体の両方に作用する。muscarineやnicotineは、

分子が拘束されているので、一方の受容体にしか働かない。

|

臓器・動態 |

薬理作用 |

|

循環器 |

陰性変時作用が強く、徐脈や心拍数の減少がおこる。末梢血管の拡張により血圧は下降する。大量のAChでは、交感神経節や副腎髄質の刺激作用により、血圧が上昇する。 |

|

平滑筋 |

収縮する。 |

|

分泌腺 |

汗腺や唾液腺などの腺分泌を亢進する。 |

|

眼 |

縮瞳が起こる。毛様体筋が痙攣し調節障害が生じる。 |

b.Atropine

|

臓器 |

薬理作用 |

|

消化管 |

緊張と運動の抑制作用がある(鎮痙作用)。唾液分泌を抑制する。 |

|

膀胱 |

膀胱括約筋が収縮するので、排尿困難となる。 |

|

気管支 |

気管支拡張と粘液分泌抑制があるが、atropineは神経終末のM2 autoreceptorを抑制するので、AChが遊離され、気管支拡張効果が減弱される。 |

|

眼 |

散瞳と毛様体筋弛緩による調節障害。 |

|

循環器 |

少量では迷走神経中枢刺激による徐脈がでるが、ついで頻脈となる。 |

|

汗腺 |

交感神経支配であるが、コリン作動性であるので、発汗が抑制される。皮膚の乾燥と皮膚血管拡張による紅潮がみられる。 |

|

中枢神経 |

少量では作用なし。中毒量で、運動失調、興奮、幻覚、せん妄などがでる。 |

|

薬物 |

散瞳回復までの時間 |

|

atropine |

7−10日 |

|

scopolamine |

3−5日 |

|

homatropine |

1−2日 |

|

eucatropine |

6−12時間 |

|

i) 可逆的 |

physostigmine (eserine) |

|

neostigmine |

|

| ii) 非可逆的 |

DFP |

|

parathion |

|

|

iii) 再賦活薬 |

PAM(pralidoxime) |

|

iv) Alzheimer病治療薬 |

donepezil |

i) 可逆性阻害薬

a.physostigmine

|

臓器・状態 |

薬理作用 |

|

循環器 |

心拍数減少、徐脈 |

|

眼 |

縮瞳、眼圧低下 |

|

中枢神経 |

3級アミンであるのでB.B.B.を通り。振戦などの中枢神経症状がでる。 |

|

平滑筋 |

消化管や膀胱平滑筋を収縮させ、蠕動運動を亢進させる。 |

|

分泌腺 |

唾液腺、消化腺、気管支からの分泌亢進 |

b.neostigmineの阻害機構

|

neostigmineの作用時間は1.5-2.0時間である。4級アミンであるので中枢作用が少ない以外は、physostigmineと作用はほぼ同じである。競合的筋弛緩薬の弛緩作用と拮抗する。また、高濃度では、脱分極性の神経筋遮断を引き起こす。 |

|

エステル部位のカルバミル化により酵素活性が阻害される。可逆性である。 |

c.edrophonium

作用時間が短いので、myasthenia

gravis(重症筋無力症)の診断に用いる。

ii) 非可逆性阻害薬(有機リン化合物)と再賦活薬

a. DFP

b. sarin(毒ガス)

c. parathion(殺虫薬)

|

作用部位 |

中毒症状 |

|

ムスカリン受容体 |

縮瞳、発汗、流涎、気管支収縮、気管支分泌、嘔吐、下痢 |

|

ニコチン受容体 |

骨格筋の収縮、続いて脱分極性遮断により筋力の低下や呼吸筋麻痺、副腎からのepinephrineの分泌 |

|

中枢神経 |

痙攣、意識混濁、昏睡、呼吸麻痺 |

DFP

|

DFPによりacetylcholinesteraseがリン酸化され、酵素が非可逆的に不活性化される。 |

iii) 再賦活薬

有機リン化合物の治療薬として、PAM(pralidoxime)がある。

atropineと併用される。atropineで拮抗できない神経筋麻痺に有効である。

しかし、4級アンモニウムであるので、中枢に入りにくく中枢神経症状を回復させない。

PAM

|

PAMは、リン酸と強く結合し、esteraseに結合したリン酸基を酵素から引き離す。 |

iv) アルツハイマー型認知症治療薬

a) donepezil

donepezilは、アリセプトとして、1999年に認可されたアルツハイマー型認知症治療薬である。

Alzheimer病では、前脳基底野コリン作動性ニューロンの選択的変性がみられAch量が

減少していることが知られている。そこで、脳内ACh量を増やすために、

中枢cholinesteraseを選択的に阻害する薬が開発され、その中でも臨床効果の見られる

薬物がdonepezilである。

Cholinesteraseの阻害活性は、IC50=6.7nMである。0.625mg/Kgよりラット脳AChを

増加させる。0.5mg/Kgで、学習効果を改善した。臨床試験でも、認知機能検査で改善や

症状の軽減が見られている。ただし、Donepezilは、Alzheimer病の進行は抑制しない。

(小倉ら、日薬理誌、115, 45-51, 2000)

b) galantamine

アセチルコリンエステラーゼ阻害作用とニコチン受容体に対する増強作用がある。

4)コリン作動および遮断薬の臨床応用

| 薬物の分類 | 疾患への適応 |

| ムスカリン作動薬 | 緑内障、手術後の腸管麻痺、尿閉 |

| コリンエステラーゼ阻害薬 | 緑内障、手術後の腸管麻痺、尿閉、 重症筋無力症の診断・治療、Alzheimer病 |

| ムスカリン受容体遮断薬 | 鎮痙薬(消化管、胆管、尿路など)、 胃・十二指腸潰瘍、散瞳薬、Parkinson病、 麻酔前投与(気道分泌抑制など) |

(三木、久野)

![]() Download for Acrobat Reader

Download for Acrobat Reader