Autonomic Pharmacology(自律神経薬理学)

1898年、Langleyは自律神経という言葉を用い、交感、副交感神経に大別した。

自律神経系に働く薬物の研究により、多くの自律神経系の知識が得られた。

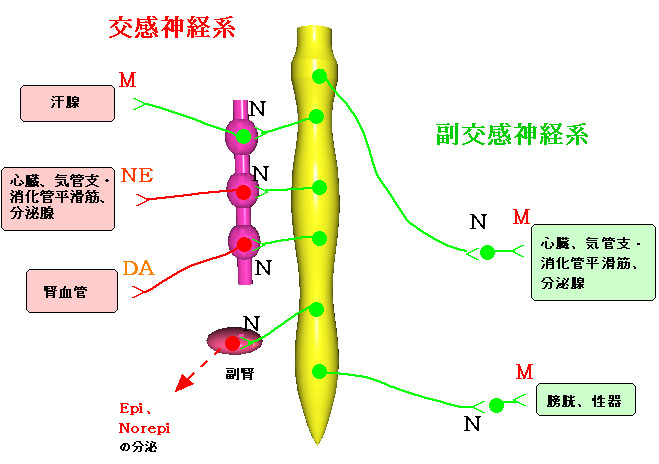

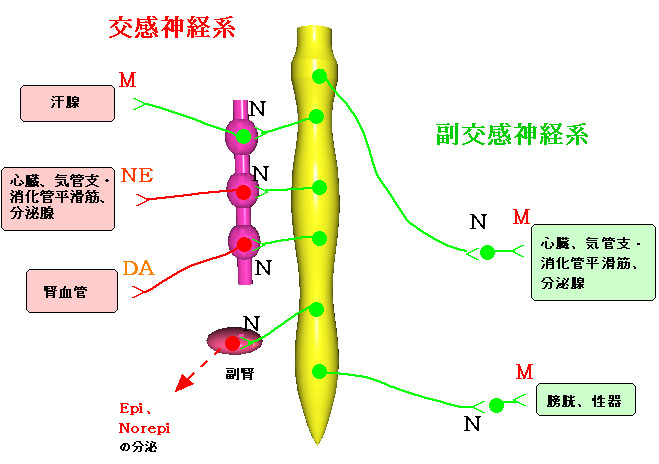

1、自律神経系模式図

|

交感神経の節前線維は、胸髄(Th1-Th12)あるいは腰髄(L1-L3)から出る。 |

|

|

交感神経系 |

副交感神経系 |

|

節前繊維 |

短い、有髄 |

長い、有髄 |

|

節後繊維 |

長い、無髄 |

短い、無髄 |

|

神経節 |

効果器より遠い |

効果器に近い |

|

神経節でのシナプス比 |

1:20〜30 |

1:1 |

|

心臓 |

亢進(β1) |

抑制(M2) |

|

血管 |

収縮(α1) |

拡張(β2) |

|

気管支 |

弛緩(β2) |

収縮(M3) |

|

瞳孔 |

散瞳(α1) |

縮瞳(M3) |

|

消化管 |

弛緩(α2、β2) |

収縮(M3) |

|

腺分泌 |

抑制(α) |

亢進(M3) |

1921年 Loewiの実験:迷走神経を刺激し、心拍出量の減少した心臓(A)からの灌流液を、

別の心臓(B)に流してやると、Bの心拍出量の減少が見られた。

後に迷走神経刺激によりAChが放出されたためであることを明らかにした。

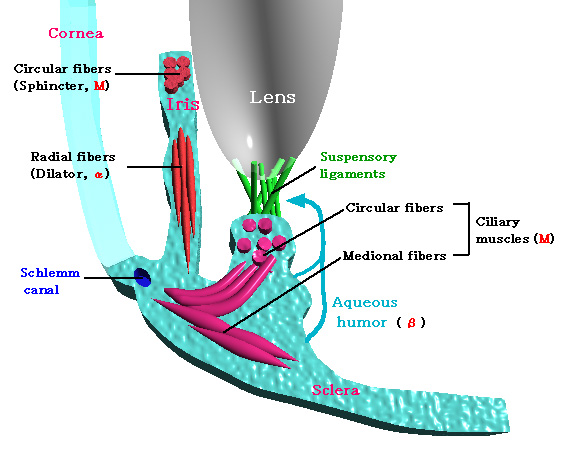

5、眼における自律神経

|

虹彩(Iris)には、副交感神経支配の括約筋(Circular

fibers、ムスカリン受容体(M))と |